书法不仅仅只是造型艺术

|

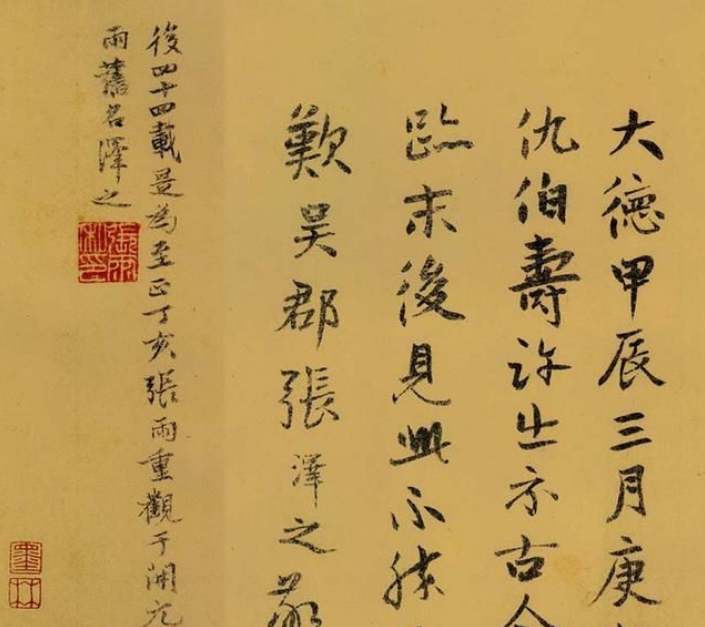

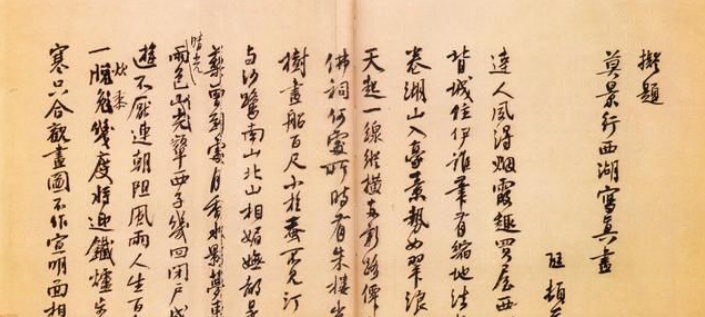

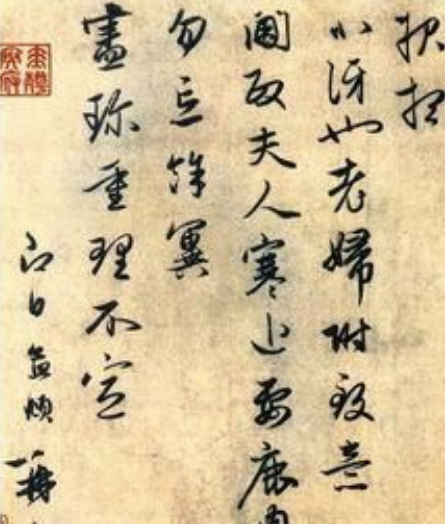

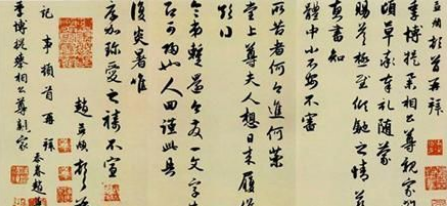

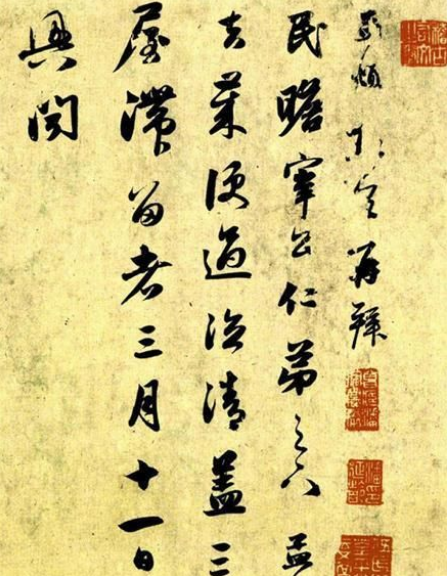

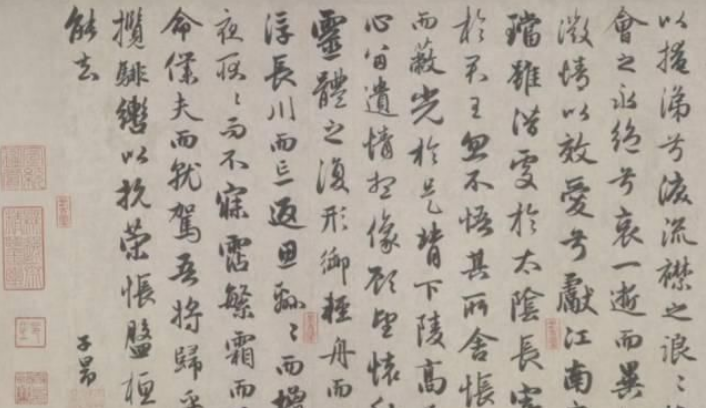

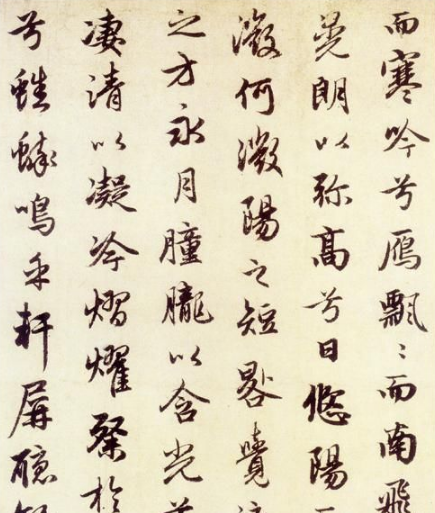

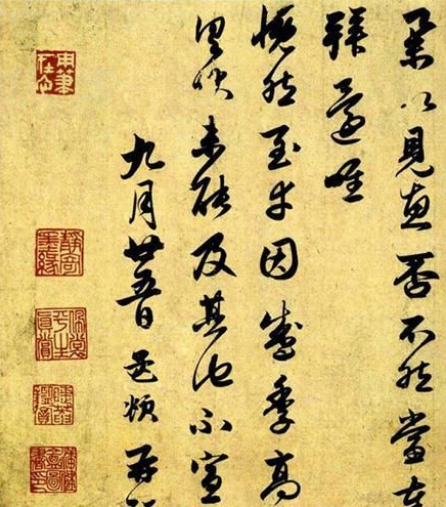

“书法创作”一词当是晚近时代毛笔退出实用领域之后出现的新概念。对于古人而言,所谓的书法,首先是写字,是基于实用的备忘与交流的工具,字写得好,有法度、有神采、有品位,才成为书法或法书,才为别人所欣赏、品评甚至师法。所以,古代的经典书作大多是在实用书写过程中不经意间产生的,是“无意于佳乃佳”。 而今人不同,今天的很多人只要一拿起毛笔,就渴望创作出一件书法精品来,就想去参展、去获奖,有的是功利心,没有了平常心。所以在创作时就要琢磨评委的口味,想法在一瞬间能抓住评委的眼球。于是乎,或过度夸张书法中诸如大小、疏密、浓淡、枯湿等对比元素,或一件书作中运用多种书体炫耀技巧,或使用多色宣纸大秀设计、拼贴技术,做足了表面文章,却失去了书法的根本。古人是自然地“写”,今人多刻意地“作”,但是我们要知道书法不仅仅只是造型艺术。 诚然,握笔在手,今人的心境已非古人的心境,实用中的书写状态可能一去不复返,但书法的真谛何在?书写的意义何在?我们是为人而书,还是为己而书?这可能是令当代人困惑难解的一些问题。 虽然朝代不断更迭,书风亦不断演变,但进进退退,曲折迂回,万变不离其根,万变不离其本,表面的突破却暗含着深层的契合,短暂的背离却预示着永恒的回归。也就是说,书法的演变总是围绕着某种核心价值做上下波动,而其大势总是要回归于核心价值的。老子说:“万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,是曰复命。复命曰常,知常曰明。不知常,妄作,凶。”知常道,明事理,顺势而为,方能有成;反之,不知常道,不明事理,任意妄为,则凶险至极。书道又何尝不是如此? 赵孟頫所谓“结字因时相传,用笔千古不易”,说的就是书法发展过程中那些承传往复、不变不易的核心技术问题,或者说是书法技法上的常道。历代书法大家的书迹虽风貌各异,技法也千差万别,但用笔的起承转合、提按顿挫,结字的穿插揖让、参差错落等理法和原则却是永恒不变的。 古代的经典书作正是因为具备了上述的核心价值和核心技术要素才成其为经典的,或者说古代的书作只有具备了足够的、核心的、共性的价值与技术元素,才能被后人尊奉为经典,才可被后世师法。因此,在共性与个性的问题上,我们认为重要的是共性,共性才是衡量一件书作优劣的标尺。如果具备了足够的经典法帖所具有的共性要素,那一定是一好的作品。 反之,共性越少,个性越强烈则越是危险,越可能堕入旁门左道,成为野狐禅。不好的个性毫无意义、毫无价值。这样说并不是否定个性,古代的书法大家哪个没有自己的个性?古代的经典书作哪个没有各自的特色?但个性是个体与生俱来的特质再加上后天的修为所自然形成的,是人人不同的,而不是刻意强求来的。刻意强求的个性肯定做作,肯定不自然,也肯定不会高明。 所以,我们认为,学习书法首先要做的功课就是通过精微准确地临摹来学习、体悟古代经典书作所呈现出来的共性的理与法,较好地学到了这些共性的理与法,才可谈“无法之法”,方有望进入“随心所欲不逾矩”的境界。这虽是偏重于技术训练的基础问题,但却是学好书法的前提,没有这个前提,再高的学识修养也无济于事。而学识修养的不足恰恰是当代书法人所普遍存在的又一个短板。 古人所谓“读万卷书,行万里路”,强调的就是学识修养、眼界胸襟的提高,如此才能变化气质,提升精神境界,进而提升艺术作品的品位、格调,这也是一般的工匠和文人艺术家的区别所在。 书法有法则,有技术基础,但又不仅仅只具有法则和技术。书法从某些视觉特质上来说—如在空间特质上—可归属于造型艺术,但又不仅仅只是造型艺术,仅把书法视为造型艺术绝对是贬低了书法,而不是抬高了书法。 这样说,并不是贬低造型艺术,也并不是说做造型艺术就不需要学识修养、精神境界,而是说造型艺术只是书法的属性之一,一旦把书法作为纯粹的造型艺术,其二维空间的属性就会被无限放大,最终会导致豪无底线、豪无道理地拆解文字、摆弄构图,使书法沦落到低俗、浅薄的境地。 除了造型艺术所共有的空间特质,书法还有区别于其他造型艺术的较强的时间性和其载体(文字)的可读性或曰文学性—这种深刻的文化属性是建立在先人们对天、地、人共存共生、和谐发展的道的体认基础上的随性书写与随机书写,是其学识修养、德性品质的自然流露。好的书法应是具有技术高度的同时,其技术高度又遁化于精神高度的灵异之迹。 |